在盧溝橋邊的中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館,展示著這樣一封家書——

“志蘭!親愛的:別時(shí)容易見時(shí)難,分離二十一個(gè)月了,何日相聚?念、念、念、念……愿在黨的整頓之風(fēng)下各自努力,力求進(jìn)步吧!以進(jìn)步來安慰自己,以進(jìn)步來酬報(bào)別后衷情……”

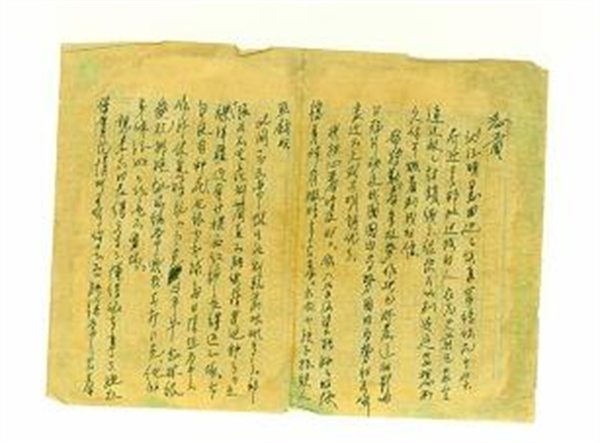

左權(quán)家書。資料圖片

左權(quán)家書。資料圖片

這是1942年5月22日,八路軍副參謀長左權(quán)在太行山的烽火硝煙中,寫給妻子劉志蘭的最后一封家書。誰都沒有想到,就在三天后的5月25日,山西河北交界的十字嶺上一聲巨響,讓這字字滾燙的牽掛,成為左權(quán)留給妻女的最后絕響。

左權(quán)是八路軍在抗日戰(zhàn)場上犧牲的職務(wù)最高的指揮員。他年少離家,投身軍旅,十余年戎馬倥傯,直至34歲在抗戰(zhàn)前線與北平師范大學(xué)學(xué)生劉志蘭相遇,喜結(jié)連理。1940年,兩人的女兒左太北出生,一家三口度過了一段其樂融融的時(shí)光。然而,日寇鐵蹄步步緊逼,1940年8月30日,左權(quán)忍痛將妻女送往延安。臨行前,懷抱不滿百日的女兒,留下了全家此生唯一一張合影。誰都沒想到,光影定格的剎那,竟成永恒的訣別。

家書,成了被戰(zhàn)火阻隔的一家三口唯一的聯(lián)絡(luò)紐帶。自1940年11月12日的第一封信起至壯烈犧牲,左權(quán)在21個(gè)月里寫下了12封家書,其中有一封遺失了,保存下來11封。

80多年過去了,家書的紙張已變成了枯黃色,字跡也淡化了許多。但這些曾輾轉(zhuǎn)于烽火線上的信箋,字里行間流露出左權(quán)對(duì)妻女的深情,勾勒出這位指揮千軍萬馬的將領(lǐng)內(nèi)心最柔軟的角落。他掛念妻子入學(xué)后的身體恢復(fù),殷殷叮囑:“你入學(xué)后望能好好恢復(fù)身體,閑暇時(shí)多去看看北北?!彼胂笾h(yuǎn)在延安的女兒:“想來她長得更高了,懂得很多事了?!薄盀榱嗣褡宓莫?dú)立,我們一家三口分在三個(gè)地方,假如在一塊的話,真痛快極了?!?/div>

然而,紙上的溫情背后,是戰(zhàn)事的激烈殘酷。1942年5月,日軍對(duì)太行抗日根據(jù)地進(jìn)行“鐵壁合圍”大“掃蕩”。5月25日,在十字嶺戰(zhàn)斗中,一顆炮彈在左權(quán)身邊炸響——火光吞沒了那挺拔的身影,太行山悲風(fēng)凄凄空余響。左權(quán)犧牲時(shí),年僅37歲。

硝煙散盡,這沓穿越烽煙的家書,墨跡雖已淡褪,但飽含的深情卻如穿石的水滴,滴滴撞擊著人心。這不僅是一個(gè)丈夫?qū)ζ夼臒o盡思念,更是一位將領(lǐng)以生命踐行家國大義的生動(dòng)寫照。左權(quán)犧牲后,朱德沉痛賦詩悼念:“名將以身殉國家,愿拼熱血衛(wèi)吾華;太行浩氣傳千古,留得清漳吐血花?!?/div>

在那段抗戰(zhàn)烽火歲月,無數(shù)奔赴沙場的抗日戰(zhàn)士,都只能通過書信向親人、愛人、朋友表達(dá)思念、傳情抒志。這些感人肺腑的書信,早已超出了私人尺牘的意義,更是民族危亡之際血性中華兒女的無悔誓言,是萬千將士對(duì)和平與團(tuán)聚最深沉的渴望。

今天,正在展出的紀(jì)念中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利80周年主題展覽中,有一處抗戰(zhàn)家書視聽空間。在這里,左權(quán)、趙一曼等抗日將士的家書被朗讀傳頌。字字滾燙、聲聲泣血,觀眾置身其中,聽到這些鏗鏘的字句,無不深受觸動(dòng)。這些珍貴的家書,一定會(huì)穿越時(shí)空、歷久彌新,如精神火炬般照亮民族前行的壯闊征程。(記者:李睿宸 張景華 董城 采訪整理)